环创科技新闻中心:塑化时代的反思--过去无塑料垃圾的日子

尽管随地域有别,但至少对70年代以后出生的人来说,塑料是熟悉、当然的存在。老人口中”以前那个年代“对我们而言既陌生又遥远,固废家园和你聊聊塑料制品出现之前的日用品为何物,塑料又是何时走入人类的生活,改变生活方式、改变人与物、与自然的关系?

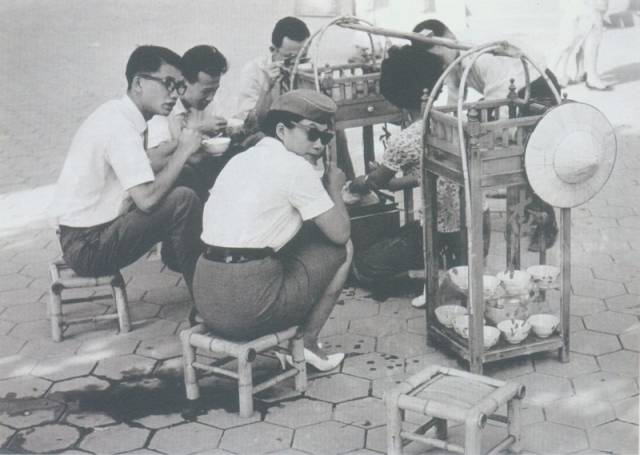

从六、七十年代的摄影作品可以见到街头风景与人们使用的道具,其材质仍与植物密切相关。彰化街头杏仁露的小吃摊,使用竹凳、竹编草帽、木制柜子。(李悌钦/小憩/1964)摄影作品现藏于台北市立美术馆,翻拍自《时代之眼:台湾百年身影》(台北:台北市立美术馆,2011)。

除了中央的饮食担外,右侧行人手提着草木编织的手提袋,左下角隐约可见竹编篮子。(姚孟嘉/淡水/1973)摄影作品现藏于台北市立美术馆,翻拍自《时代之眼:台湾百年身影》(台北:台北市立美术馆,2011)。

我们今天认识的塑料,几乎是石油化学的产物,不过在石油化学兴起之前的19世纪中叶,为了取代一些日渐稀有的天然材料(如象牙),发明家已开始从植物寻找具有可塑性的新半合成化合物,比如,赛璐珞,即是以硝化纤维和樟脑等合成的热可塑性树脂。在赛璐珞炙手可热的年代,生长樟树的台湾扮演提供原料──樟脑的重要角色。

20世纪初合成的电木(Bakelite),是世界上第一个不存在于自然界中的分子所组成的完全合成聚合物。继其后,石油化学品在二次世界大战期间由欧美等国开始研发,取代对应的传统化学材料。化学品原料开始从煤化学进到石油化学的世界;因军需而发明的石油化学产物也在战争时期逐渐渗透到欧美地区的日常生活之中。

在台湾,塑料用品走进日常生活则是第二次世界大战结束之后。1940年代末期,塑料制品加工业从国外进口PE(聚乙烯)及电木粉从事加工,生产零星的化学品,1950年代以前台湾人的塑料制品使用量不大,甚至供过于求。1957年,台塑公司在高雄设厂,开启了塑料原料PVC(聚氯乙烯)的生产,为了自行消化生产过剩的塑料原料,来年成立南亚塑料加工厂,但其所制造的塑料皮、塑料布之销路欠佳。塑料制品在1960年代以前还在起步阶段,但已悄悄进到台湾人的生活之中。

1960年代后半,台湾的石化产业进入了起飞的阶段。1968年中油公司成立第一座轻油裂解厂(一轻),1970年代,石油化学工业更列为政府推动的十大建设之一,二轻、三轻、四轻分别于1975、1979年、1983年完工启用,这些轻油裂解厂皆坐落于去年夏天发生石化气爆事件的高雄。于是,不只是内需市场,从1960年代到1980年代,台湾的石化加工品──纺织、塑料、玩具等──营销世界。缺乏原料石油的台湾,却发展高耗能、高耗水、高资本密度的石油化学工业,甚至成为“石化王国”,其背后存在着政府的大力扶持与主导。

随着石化工业的驱动,塑料以其「廉价」、轻巧、便利、防水之优势,攻占生活的各个角落。盘碗、合成纤维衣物、扫把、畚箕、水桶、花盆…..食衣住行育乐,无一不见其身影。此外,在生产技术上克服种种障碍(比如盛装汽水会产生碳化作用等),更让塑料广泛被运用,逐渐取代我们可以想到的各种材质──玻璃、陶瓷、金属、木材、纸张、布。这在我小时候的1980年代都还是进行式,原本可回收卖钱,盛装牛奶、汽水的玻璃瓶也逐渐退出生活场景。

塑料的发明与使用带来了便利也衍生了此前未曾想过的难题、改变了人与物的关系。塑料刚问世时,因其可以制成各种形状,很快地吸引人们的目光与喜爱,1960年代更是欧美现代工艺表现创意的最佳材料。塑料取代稀少的材料,廉价且大量生产的制品,人人都可以拥有,在这一点上化解了社会阶级的界线。但生产刺激消费的模式,也助长了人们对越来越多物品的欲望与需求。

初始制造、贩卖时强调“耐用”的塑料,市场有限,于是塑料工业开始开发抛弃式产品,人们被教导、学会用过即丢。对于物品的消费、使用开始从过去习以为常的“长久使用”逐渐转为“一次性”的模式。自然界中逐渐充满了这些人们用过即丢、无法分解、燃烧会释放有害物质的聚合物。环保意识抬头的今天,尽管推广避免使用一次性的免洗餐具、塑料袋等,但塑料的产量仍不断攀升,其中约有1/3用于一次性的“包装”。而这些大量生产的塑料制品不会被微生物分解,在使用者的我们离开世界后,还会继续存在在世界上。

生活中充斥的塑料:包装与日用品。读者可以观察身边的卖场、商店,几乎每一样商品都有一层购买后就会被丢弃的塑料包装

原本塑料发明、走进人类的生活,是为了替代稀有的资源,然而现在却劫掠了更多未来的资源。塑料看似方便,也不伤害生命。但事实上,石化工业区设置的本身,夺走了许多生物的栖地;附近的作物受到污染、养殖业难以为继,居民离癌率远高于他处。生产过程中无法处理的汞污泥送到他国掩埋眼不见为净。即便不在石化工业区的人们,生活周遭的塑料制品仍有释放环境贺尔蒙、影响健康的疑虑;新窜起的塑料生产地中国,雾霾飘洋过海。

使用后回收不彻底的各类塑料流向海洋,成千上万的信天翁、大小鱼类、海龟甚至水母,吞入了塑料或被其缠绕,受伤、死亡。石化工业的碳排放量居各项产业中的高位,冰山融化,北极熊栖地消失,在汪洋中挨饿绝望。塑料从生产到消费的过程,付出了许多不被计算的外部成本,它并不如卷标上所显示的「廉价」。

在塑料出现以前,那些我从小记忆中常见的、已被塑料取代的生活用品之材质又是什么,打扫室外时的扫帚和畚箕是竹子编制,打扫室内则是用芒草或椰子鬃的扫帚,畚箕则用“铁皮"制成,"铁皮"就来自于家中用尽的色拉油罐。防水塑料布出现之前,稻子收成后的稻梗,会编织成草片,盖在尚未晒干的稻谷上防雨。水桶有木制也有铝制,木制的柜子、箱子主要购自小镇街上的商店。

家园觉得这些毫不起眼的用品,其材质、制作与流向,关系着人与植物、人与自然之间的关系。

母亲说竹制的畚箕和扫帚,材料就来自于农舍后方自家的一块小竹林,从取竹到编制都不假他人。竹子生长快速,用途广泛,是食用作物以外,与农村生活关系最密切的植物。在清代及日治的文献可见,大凡围城的竹篱、屋外的竹墙、屋内的竹桌椅、杯碗汤瓢、涉水的竹筏、顶上的竹帽,衣食住行多取自于竹子。处处竹围、竹丛是过去农村代表性的景观。今天在台湾乡镇老街的五金行里都还可以看到一些竹编的日用品。

芒草扫帚的制作则循着自然的节气与农村生活的节奏。冬至前后的半个月内是取芒杆的最好时机,太早芒花未落尽,太晚芒杆又太脆弱;芒花成熟的季节是秋收后的农闲时节,制作芒草扫帚可以送到市场贴补家用。母亲说芒草扫帚制作不易,通常会向常来的行商购买。

农家种稻、种菜、养鸡、养鸭,饮食自足有余,不足的鱼、肉、豆类等则从市场购买,小镇街上还有各式各样的店,满足人们日常所需。外婆会到布店剪布回来做衣服,农具坏了外公会拿到打铁铺修理。不再需要的玻璃、金属会有人来收购。

在这样的生活方式与形态下,被认为是“垃圾”的东西,是家里打扫后的尘土、菜屑、竹子屑、木屑、稻草。尘土和菜屑埋在一块较湿无法耕作的地堆肥;竹子屑、木屑、稻草则会变成灶里的薪材。生活日用,取之于自然,也回归自然,形成了一个完整的循环。(对比垃圾场和焚化炉的出现,是台湾“经济起飞”以后的1970年代。)

散见于老街五金行中的传统民具:竹编鱼篓、芒草扫帚、竹编火笼(左上)、竹编畚箕(右上)、竹制扫帚(下图)

当农业社会转型至工业社会,石化工业领着塑料攻占生活角落时,传统手工艺也逐渐退出舞台,那些作为材料、长久以来与人类关系密切的植物,日渐被遗忘。

母亲口中椰子鬃的扫帚,是以棕榈叶鞘上的网状纤维所制。因为棕榈的纤维粗硬耐腐,过去是蓑衣、床垫、毛刷、扫帚的材料。随着塑料制品的出现与流行,棕榈植株也被砍伐殆尽。

过去妇女需要学会各项技艺,包括处理植物纤维,以供编织穿衣所需。清代文献即可见原住民使用苎麻纤维编织,汉人也栽植苎麻以供夏衣麻布。日治时期衣物多以棉花取代,苎麻种植面积一度缩减,但二次世界大战及战后初期,因纤维来源不足,苎麻种植面积增加,1961年产量更达到高峰。然而,1960年代晚期,产量及栽植面积开始一路下滑,直到1970年代中后期,苎麻业几乎消失了。那也是台湾成衣工业起飞,合成纤维取代天然纤维的时期。

先民利用的植物远比家母经验过的更多。例如,在清代文献中可以看到原住民「抽藤交易为日用」,「藤」指的是黄藤,可以捆绑器物、缚建茅屋、编织背篮、盛器等等。直到1970年代,黄藤制材工业都还很兴盛,早年的家具橱柜、椅子多用黄藤制作,1980年代以后日渐式微。大家耳熟的大甲蔺草,生长在中部以北河口湿地,茎杆坚韧,可以用来编织草席、草帽、提包、背笼等生活用品。日治时期,大甲蔺的产品更营销日本,栽植面积不断增加,战后更达高峰。然而随着塑料制品的出现,1960年代大甲蔺手工业开始衰退,至今仅存零星且小面积的栽培。

这些传统产业大多在六、七十年代逐渐没落、消失。尽管之间交织了社会与生活型态转变、国际市场起落等多重复杂的因素,但无疑地,那也正是石化业兴起,人造材料取代天然材质的时代。石化产业压缩了传统手工艺存在的空间,赖以为材料的植物,也逐渐从生活周遭消失。过去人们用身边有限的材料和资源,制作生活中的用品,塑料让人们挣脱了这些束缚,但也与自然的循环脱钩,天然、有机、手工,从过去俯拾皆是的材料、技艺,变成稀有珍贵的象征。

传统工艺、民具在各地乡镇、部落里偶尔还可以发现它们的踪影。小镇老街上的五金行里摆着几只芒草扫帚与竹编畚箕,南投竹山保留着竹工艺,仁爱乡的眉山部落推广苎麻编织。近年来各地也开始出现致力于复兴传统工艺、民具的小社群。

我在公馆附近小巷弄里发现一个推广低塑生活的工作室,架上有植物染的方巾、各式天然毛刷、棉线麻线、竹制食器、用具、蔺草编制的鞋、帽、椰子鬃及芒草绑制的扫帚,天花板上则挂着藤篓、藤袋。各式各样的民具是商品,不是博物馆里的展览品。工作室的主人也教授一些简易的手作技艺,散落台湾各处的手工职人则是他们的老师──泰雅爷爷好手艺的黄藤编织、龟山乡旧路小区的芒草扫帚等等,“这些手工艺在过去可以养活一家人”,女主人指着藤篓、蔺草编织说。小小的工作室不只意味了努力想摆脱巨型产业下的塑化生活,还想承传先人的智慧,让这些传统技艺落实在生活里。

各式民具:左图可见蔺草帽、棕榈鬃扫帚、各色竹制食器、亚铅畚箕。右上黄藤编蓝中装着麻线、棉线。右下为蔺草鞋。(笔者摄于「绿兔子工作室」)

石化工业屡屡发生毒物外泄、空气污染、爆炸、工安等问题,环境议题逐渐受到重视,五轻在历经反公害运动后,以25年后迁厂为条件,1994年完工启用。台塑六轻则在宜兰人全面的反对下选定云林麦寮设厂,1998完工。原列为国家重大计划、选址彰化海岸湿地的国光石化,在当地居民、环保团体、公民的努力,以及世界能源情势转变下,终于在2011年画下句点。

不过在国光石化终止后,经济部仍持续推动石化工业。2012年设立的“经济部石化产业高值化推动办公室”,在网页的问答专区将整体经济比喻成一部汽车:“要发展其他产业,改善国内经济,就须透过发展石化产业来发动。”这样的逻辑似曾相似──1987年为了六轻建厂的王永庆,在公开的电视辩论中说「台湾什么都没有」,所以必须发展石化工业。“台湾什么都没有”?我脑中浮现的是那些曾自给有余还作为出口商品、盛极一时的稻米、茶、樟脑、砂糖、木材、菠萝、香蕉、草席、草帽……。曾经什么都有,可以自给自足甚至出口的台湾,今日的粮食自给率只有33%,木材99%仰赖进口。

然后我又想起母亲出身长大的地方。那是距离台北约20公里,一个卫星小镇附近的农村,1960年代中叶开始,农地陆陆续续被政府征收划为工业区。那也是台湾从农业社会转型进入工业社会的时期,1960年代政府扶植了石化工业,1970年代到80年代又投资主导了钢铁业与电子业。母亲家及附近的农地陆续进驻了食品工业、合成化学、电子、塑料工业的厂房。至今,有的工厂还在当地,有的撤厂,有的迁厂,几经汰换,还有一些土地被征收后迟迟没有工厂进驻,闲置多年后又建起了几排公寓。原来的小农村,今天已是多个小型工业区散布的状态,那些农田呀、竹林呀,早已难以想象其身影。就像汉人开垦的农田再也变不回原住民“纳饷、养家,俱于是出”的鹿场,灌了泥浆盖起的工厂与高楼再也无法变回桑田了。

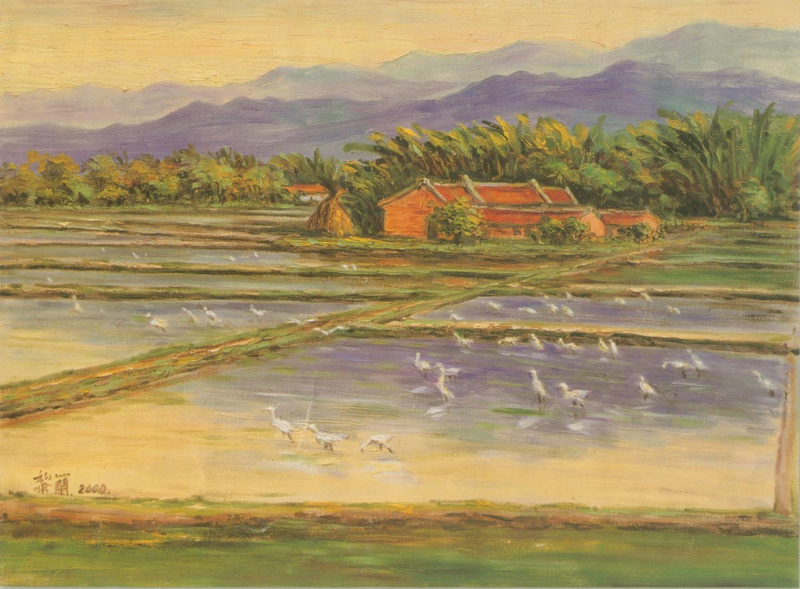

在我问东问西的过程中,母亲拿出一张收藏的月历纸说:「以前我们老家就长得像这样,前面是田圃,后面是竹林、树丛。和这画太像了,所以一直留着」。那是2009年的月历,黎兰的油彩画作。(影像扫瞄自月历)台湾又有多少像这样消失的美丽农村呢,而相似的故事仍在上演。

从过去的草木生活到现在的塑化生活背后,牵扯的其实已不只是塑料或石油化学工业的单一问题,还纠葛了从农业转型至工商业社会后“物”的生产网络复杂化;资本主义消费模式衍生的资源泛滥与浪费;为了扶植工业而牺牲农业的产业结构不均等等诸多问题。为了不想看到有限的资源用尽,土地也被污染耗尽,“什么都没有”成真,我们还有好长的路要走。

过去追求“经济发展”的单向思维需要重新审视;政府的产业政策与方向需要我们持续的关心与监督,而我们的消费方式与生活态度也将左右产业的兴衰与地貌的变化。这些,在在决定了我们未来生活环境的样貌,以及是否能成为与自然永续共生真正“富裕”的社会。

|